Vorweg: Dies ist ein längeres Tutorial und wendet sich vor allem an diejenigen, die noch nicht so erfahren sind in der Simulation mit LTspice.

「Und für diese noch einen Hinweis: zum Vergrössern der Bilder auf das Bild klicken!」

Manchmal hört man davon, dass jemand einen Verstärker der Klasse B in LTspice simuliert und sich wundert,

dass er/sie eine schöne Sinuskurve präsentiert bekommt anstelle der erwarteten Übernahmeverzerrungen.

Dafür kann es zunächst mehrere Gründe geben:

1. Der Verstärker ist in Wirklichkeit nicht Klasse B, sondern AB.

2. Die Verstärkerschaltung ist so gut, dass keine oder nur sehr schwach ausgeprägte Übernahmeverzerrungen entstehen.

3. Die für die Simulation benutzten Werte gestatten es nicht, die Übernahmeverzerrung gut zu erkennen.

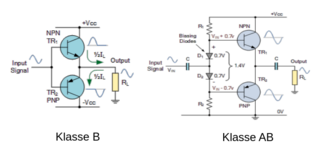

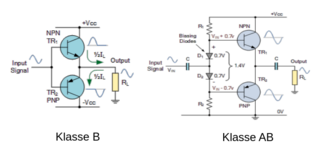

Wie erkennt man, ob eine Schaltung in die Klasse B gehört oder in Klasse AB?

Bei Klasse B sind, wie allgemein bekannt sein sollte, die Basen der Endstufentransistoren miteinander verbunden.

Der BJT braucht jedoch eine gewisse Mindestspannung an der Basis, um einen (nennenswerten) Kollektorstrom fliessen zu lassen.

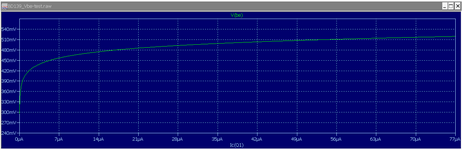

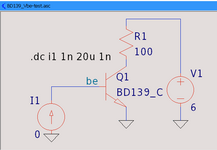

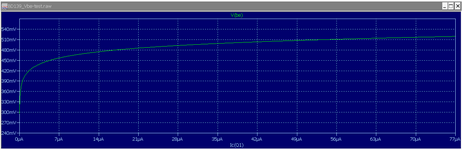

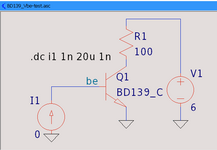

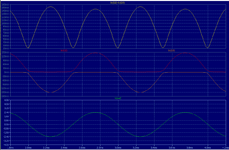

Der nachfolgende Plot zeigt die Beziehung zwischen Basis-Emitter-Spannung (Vbe) und Kollektorstrom (Ic) des BD139.

Unter 390mV bewegt sich der Kollektorstrom im Nanoampere-Bereich, für schlappe 1mA sind über 580mV notwendig,

bei solchen Strömen zuckt der Lautsprecher nur resignierend mit der Schulter.

Zu allem Unglück muss einzig das Eingangssignal diese Spannung aufbringen.

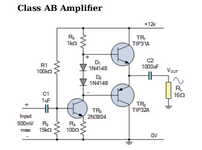

Die Schaltung nach Klasse AB löst dieses Problem, indem sie die Basen mit einer Vorspannung (Gleichspannung) versieht,

so dass auch ohne Eingangssignal bereits ein geringer Kollektorstrom von einigen Milliampere fliesst, der sogenannte Ruhestrom.

Diese Vorspannung kann man auf verschiedene Art und Weise erzeugen, in unserem Beispiel durch zwei Dioden.

Die Vorspannung nimmt dann die Eingangsspannung huckepack und los geht's!

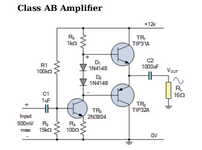

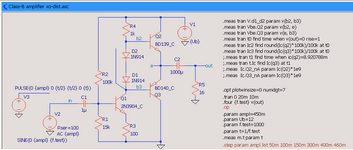

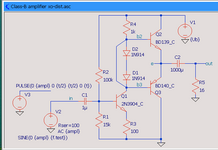

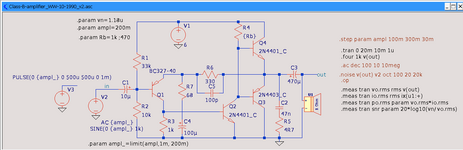

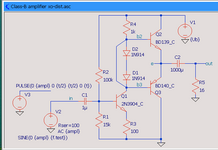

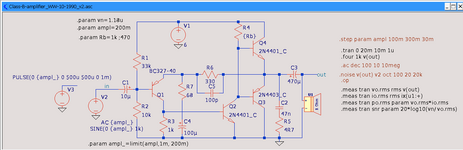

Die zur weiteren Erläuterung benutzte Beispielschaltung zeigt einen Klasse-AB-Verstärker,

den wir durch Kurzschliessen der Dioden im Handumdrehen in einen Klasse-B-Verstärker umwandeln können.

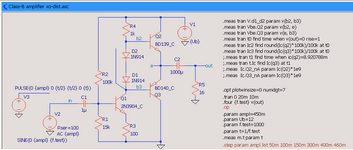

Wir geben den Schaltplan erst einmal in der Klasse-AB-Form in LTspice ein mit dem Ziel,

eine Transientenanalyse mittels einer Sinusspannung zu machen.

Beim sogenannten "consumer audio" beträgt der Line-level -10dbV entsprechend einer Spitzenspannung von 447mV.

Wir nehmen es nicht so genau und runden ein bisschen auf, wählen für einen ersten Test eine Frequenz von 1kHz

und eine Amplitude von 450mV. Damit wir die Werte für erweiterte Tests bequem ändern können, deklarieren wir sie als Parameter:

.param f.test=1kHz

.param ampl=450mV

Diese Werte geben wir bei unserer Spannungsquelle nach Rechtsklick nicht als konkrete Zahl,

sondern in geschweiften Klammern mit ihrem Variablennamen ein, bei Amplitude also {ampl} und bei Freq {f.test}.

Bei "Series Resistance" (Parasitic Properties) geben wir einen Wert vom 100R ein.

In der Ausführung ersetzt LTspice die namentlichen Variablen mit den ihnen zugeordneten konkreten Zahlenwerten.

Welche Überlegungen gibt es zu den Parametern der zeitbezogenen Transientenanalyse?

Die Analyse beginnt zum Zeitpunkt Null. Bei unserem Verstärker könnte es zu Beginn Vorgänge geben,

die das Klirrverhalten verfälschen, wir werden also etliche Millisekunden, sagen wir mal 10msec, vom Anfang wegwerfen.

Wir wollen andererseits unser Plotfenster nicht mit unzähligen Zyklen vollkleistern,

aber auch nicht nur einen oder gar einen halben Zyklus angezeigt bekommen.

Bei einer Frequenz von 1kHz wären 10 Perioden, in summa 10ms angebracht.

Somit tragen wir bei "Stop time" 20ms ein und bei "Time to start saving data" 10ms.

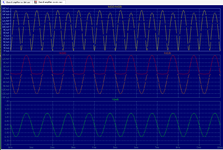

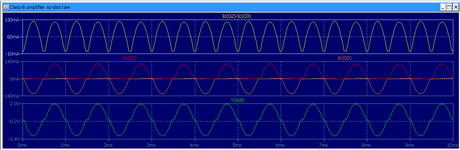

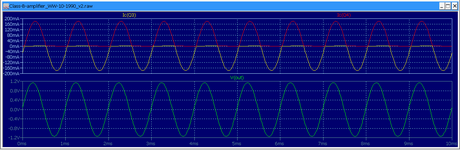

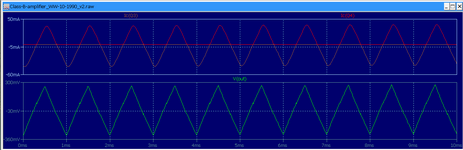

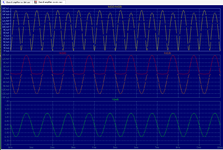

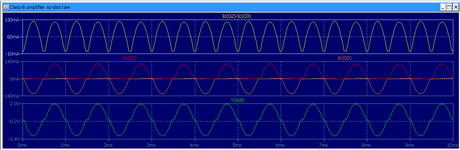

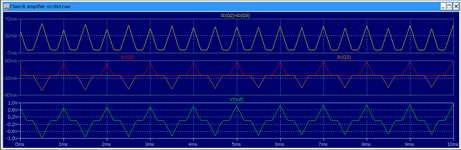

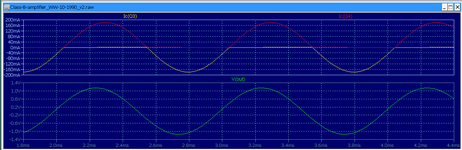

Nach vollendeter Simulation betrachten wir die Ausgangsspannung, die Kollektorströme der Ausgangstransistoren sowie ihre Differenz.

Die Sinuskurve scheint ganz passabel zu sein, auf den ersten Blick sind keine Crossover-Verzerrungen zu erkennen.

Die Differenz der Kollektorströme zeigt, dass die Balance nicht 100% ist, die "Berge" sind nicht gleich hoch,

der PNP-Tr. gibt ein paar mA mehr ab als der NPN-Tr.

Die Kollektorströme machen einen gleichförmigen, balancierten Eindruck, ihre Fusspunkte zeigen jedoch einen kleinen Unterschied.

Der Klirrfaktor beträgt 1.68%, das geht an, aber überragend ist das nicht.

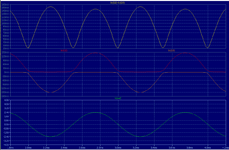

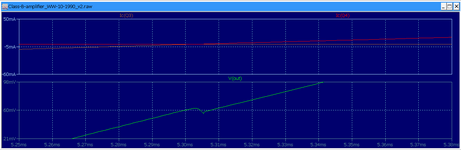

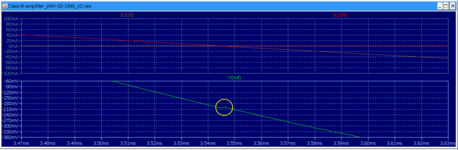

Um zu sehen, ob wirklich keine Übernahmeverzerrungen vorhanden sind,

schauen wir uns zwei Perioden, z.B. von 2ms bis 4ms, einmal genauer an.

Dazu wählen wir einfach mit der Maus den gewünschten Bereich aus.

Auch hier nichts zu beanstanden.

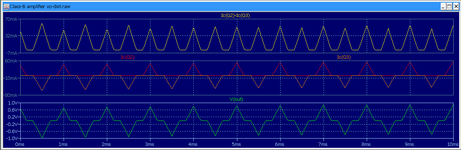

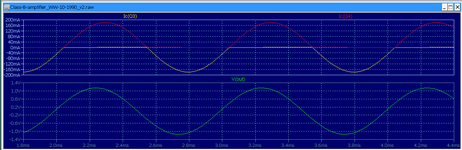

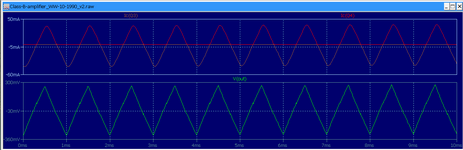

Nun wird es spannend. Denn jetzt überbrücken wir die beiden Dioden und wollen mal sehen,

wie sich die Schaltung als reiner Klasse-B-Verstärker macht.

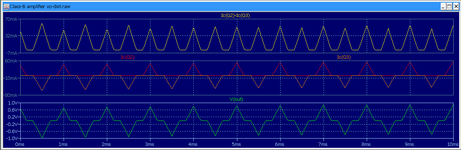

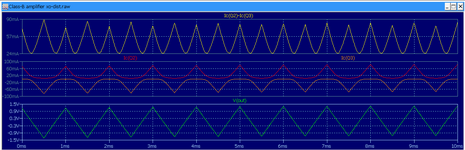

Nach erfolgter Simulation erkennt man sofort die Übernahmeverzerrungen in der Ausgangsspannung.

Der Klirrfaktor beträgt jetzt stolze 9.45%! Ausserdem sind sowohl Ausgangsspannung wie auch Kollektorstrom verringert.

Die nun zweifelsfrei erkennbaren Crossover-Verzerrungen kann man noch deutlicher sichtbar machen,

wenn man für die TRAN-Simulation keine Sinusspannung, sondern eine Dreieckspannung benutzt.

Wie schaffen wir uns eine Dreieckspannung mit der gleichen Frequenz wie die verwendete Sinusspannung?

(wer das kann, gibt ".param t=1/f.test" ein und überspringt bitte bis Ende Intermezzo)

--- Intermezzo

Eine Sinusspannung von 1kHz hat 1000 Schwingungen pro Sekunde,

eine Schwingung dauert also 1ms: 500us für die positive Halbwelle und 500us für die negative.

Die Dreieckschwingung kreieren (kre-ieren) wir mit der Anstiegs- und Abfallzeit der Puls-Funktion:

500us für den Anstieg zur gewünschten Spannung, Dauer ist Null, und wieder 500us für den Abfall.

Wir überlassen die Rechnerei LTspice und definieren die Parameter in einfachen Rechenschritten.

Die Periodendauer ist wie schon gesagt 1ms:

.param t=1/f.test

Die Hälfte, also t/2 ist die Anstiegs- bzw. Abfallzeit. Das deklarieren wir nicht extra als Parameter,

sondern setzen den Ausdruck direkt wieder in geschweiften Klammern bei der Spannungsquelle ein.

--- Ende Intermezzo

Wir holen uns eine Spannungsquelle auf den Schaltplan, Rechtsklick /Advanced, wählen die Puls-Funktion und ergänzen:

Von: {ampl}

Trise: {t/2}

Tfall: {t/2}

Ton: 0

Tperiod: {t}

Nach erfolgter Eingabe diese Spannungsquelle mit dem Eingang der Schaltung verbinden

(Sinusquelle braucht nicht abgeklemmt werden) und die Simulation starten.

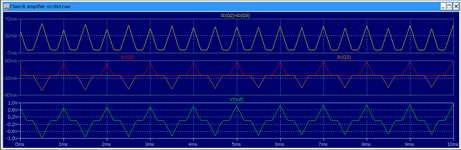

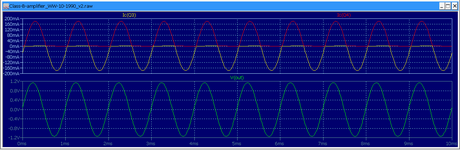

Nun sind die Crossover-Verzerrungen noch besser zu erkennen,

im Vergleich dazu anschliessend ein Plot mit Dreieckspannung beim Klasse-AB-Verstärker.

Mit Dreieckspannung, ursprünglicher class AB amp:

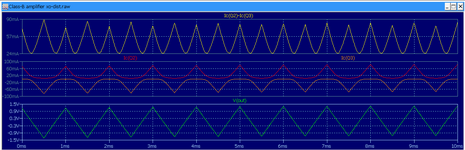

Nachfolgend ein Klasse-B-Verstärker aus WirelessWorld, Okt. 1990.

Die Endstufe ist nach dem gleichen Prinzip wie die vorige aufgebaut, mit nur einem Transistor mehr.

Die Leistung ist zwar gering, aber trotz Klasse-B-Einstellung ist der Klirrfaktor mit 0.38% erstaunlich gering!

Die Übernahmeverzerrungen sind in der Sinuskurve kaum auszumachen, aber sie sind da!

Man sucht mitunter an der falschen Stelle! Und unter falschen Voraussetzungen!

Wer nämlich nur die Ausgangsspannung plottet, weiss dann gar nicht genau,

WO im Kurvenverlauf er die Crossover-Verzerrungen suchen soll.

Wenn man sich aber die Kollektorströme ebenfalls anzeigen lässt, findet man sie eher,

denn sie treten ja nur in dem Umschaltmoment auf.

Und wer klug ist, setzt die Eingangsspannung auf 100mV herab, denn wir wissen ja,

dass die Crossover-Verzerrungen bei kleinerer Eingangsspannung zunehmen.

Doch selbst dann kann man sie nur erahnen, auch wenn wir nur 2 Perioden (2ms) selektieren!

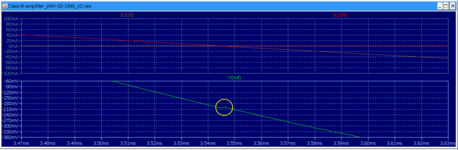

Wir gehen noch einen Schritt weiter und wählen einen kleinen Bereich der Ausgangsspannung

in der zeitlichen Umgebung des Umschaltpunktes der Kollektorströme aus.

Wenn wir das relevante Zeitintervall gut anvisiert haben, werden wir fündig!

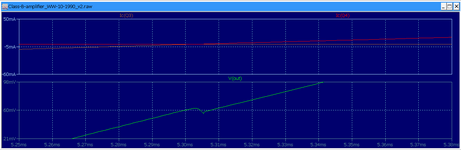

Zu guter Letzt noch der Dreieckspannungstest. Wir fügen eine Spannungsquelle ein,

programmieren sie wie schon bekannt für die Dreieckspannung und starten die Simulation.

Diesmal lachen uns die Umschaltpunkte in der Ausgangsspannung als helle Pünktchen in der Linie an.

Wir nehmen einen der gut sichtbaren (es gibt auch schlecht oder gar nicht sichtbare)

und selektieren mit der Maus ein kleines Gebiet um ihn herum.

Voilà! Da ist er, der kleine Übeltäter!

Fassen wir kurz zusammen:

- In Klasse-B Verstärkern treten prinzipbedingt Übernahmeverzerrungen auf.

- Je nach Schaltungskonzept sind sie mehr oder weniger gut erkennbar.

- Die Übernahmeverzerrungen treten an den Umschalt-Zeitpunkten auf.

Deswegen bei der TRAN-Simulation nicht nur die Ausgangsspannung, sondern auch die

Kollektorströme plotten, weil wir mit ihrer Hilfe den Umschaltzeitpunkt abschätzen können.

- In schwierigen Fällen kann es vorteilhaft sein, eine Dreieckspannung für die Analyse zu benutzen.

Screenshots, Simulationsdateien und diese Erläuterung als PDF-Datei befinden sich im angefügten Archiv.

Ebenfalls enthalten sind Bibliotheken für die verwendeten Transistoren.

Die müssen bei Bedarf mit einer .include-Anweisung eingebunden werden.

RudiS

「Und für diese noch einen Hinweis: zum Vergrössern der Bilder auf das Bild klicken!」

Manchmal hört man davon, dass jemand einen Verstärker der Klasse B in LTspice simuliert und sich wundert,

dass er/sie eine schöne Sinuskurve präsentiert bekommt anstelle der erwarteten Übernahmeverzerrungen.

Dafür kann es zunächst mehrere Gründe geben:

1. Der Verstärker ist in Wirklichkeit nicht Klasse B, sondern AB.

2. Die Verstärkerschaltung ist so gut, dass keine oder nur sehr schwach ausgeprägte Übernahmeverzerrungen entstehen.

3. Die für die Simulation benutzten Werte gestatten es nicht, die Übernahmeverzerrung gut zu erkennen.

Wie erkennt man, ob eine Schaltung in die Klasse B gehört oder in Klasse AB?

Bei Klasse B sind, wie allgemein bekannt sein sollte, die Basen der Endstufentransistoren miteinander verbunden.

Der BJT braucht jedoch eine gewisse Mindestspannung an der Basis, um einen (nennenswerten) Kollektorstrom fliessen zu lassen.

Der nachfolgende Plot zeigt die Beziehung zwischen Basis-Emitter-Spannung (Vbe) und Kollektorstrom (Ic) des BD139.

Unter 390mV bewegt sich der Kollektorstrom im Nanoampere-Bereich, für schlappe 1mA sind über 580mV notwendig,

bei solchen Strömen zuckt der Lautsprecher nur resignierend mit der Schulter.

Zu allem Unglück muss einzig das Eingangssignal diese Spannung aufbringen.

Die Schaltung nach Klasse AB löst dieses Problem, indem sie die Basen mit einer Vorspannung (Gleichspannung) versieht,

so dass auch ohne Eingangssignal bereits ein geringer Kollektorstrom von einigen Milliampere fliesst, der sogenannte Ruhestrom.

Diese Vorspannung kann man auf verschiedene Art und Weise erzeugen, in unserem Beispiel durch zwei Dioden.

Die Vorspannung nimmt dann die Eingangsspannung huckepack und los geht's!

Die zur weiteren Erläuterung benutzte Beispielschaltung zeigt einen Klasse-AB-Verstärker,

den wir durch Kurzschliessen der Dioden im Handumdrehen in einen Klasse-B-Verstärker umwandeln können.

Wir geben den Schaltplan erst einmal in der Klasse-AB-Form in LTspice ein mit dem Ziel,

eine Transientenanalyse mittels einer Sinusspannung zu machen.

Beim sogenannten "consumer audio" beträgt der Line-level -10dbV entsprechend einer Spitzenspannung von 447mV.

Wir nehmen es nicht so genau und runden ein bisschen auf, wählen für einen ersten Test eine Frequenz von 1kHz

und eine Amplitude von 450mV. Damit wir die Werte für erweiterte Tests bequem ändern können, deklarieren wir sie als Parameter:

.param f.test=1kHz

.param ampl=450mV

Diese Werte geben wir bei unserer Spannungsquelle nach Rechtsklick nicht als konkrete Zahl,

sondern in geschweiften Klammern mit ihrem Variablennamen ein, bei Amplitude also {ampl} und bei Freq {f.test}.

Bei "Series Resistance" (Parasitic Properties) geben wir einen Wert vom 100R ein.

In der Ausführung ersetzt LTspice die namentlichen Variablen mit den ihnen zugeordneten konkreten Zahlenwerten.

Welche Überlegungen gibt es zu den Parametern der zeitbezogenen Transientenanalyse?

Die Analyse beginnt zum Zeitpunkt Null. Bei unserem Verstärker könnte es zu Beginn Vorgänge geben,

die das Klirrverhalten verfälschen, wir werden also etliche Millisekunden, sagen wir mal 10msec, vom Anfang wegwerfen.

Wir wollen andererseits unser Plotfenster nicht mit unzähligen Zyklen vollkleistern,

aber auch nicht nur einen oder gar einen halben Zyklus angezeigt bekommen.

Bei einer Frequenz von 1kHz wären 10 Perioden, in summa 10ms angebracht.

Somit tragen wir bei "Stop time" 20ms ein und bei "Time to start saving data" 10ms.

Nach vollendeter Simulation betrachten wir die Ausgangsspannung, die Kollektorströme der Ausgangstransistoren sowie ihre Differenz.

Die Sinuskurve scheint ganz passabel zu sein, auf den ersten Blick sind keine Crossover-Verzerrungen zu erkennen.

Die Differenz der Kollektorströme zeigt, dass die Balance nicht 100% ist, die "Berge" sind nicht gleich hoch,

der PNP-Tr. gibt ein paar mA mehr ab als der NPN-Tr.

Die Kollektorströme machen einen gleichförmigen, balancierten Eindruck, ihre Fusspunkte zeigen jedoch einen kleinen Unterschied.

Der Klirrfaktor beträgt 1.68%, das geht an, aber überragend ist das nicht.

Um zu sehen, ob wirklich keine Übernahmeverzerrungen vorhanden sind,

schauen wir uns zwei Perioden, z.B. von 2ms bis 4ms, einmal genauer an.

Dazu wählen wir einfach mit der Maus den gewünschten Bereich aus.

Auch hier nichts zu beanstanden.

Nun wird es spannend. Denn jetzt überbrücken wir die beiden Dioden und wollen mal sehen,

wie sich die Schaltung als reiner Klasse-B-Verstärker macht.

Nach erfolgter Simulation erkennt man sofort die Übernahmeverzerrungen in der Ausgangsspannung.

Der Klirrfaktor beträgt jetzt stolze 9.45%! Ausserdem sind sowohl Ausgangsspannung wie auch Kollektorstrom verringert.

Die nun zweifelsfrei erkennbaren Crossover-Verzerrungen kann man noch deutlicher sichtbar machen,

wenn man für die TRAN-Simulation keine Sinusspannung, sondern eine Dreieckspannung benutzt.

Wie schaffen wir uns eine Dreieckspannung mit der gleichen Frequenz wie die verwendete Sinusspannung?

(wer das kann, gibt ".param t=1/f.test" ein und überspringt bitte bis Ende Intermezzo)

--- Intermezzo

Eine Sinusspannung von 1kHz hat 1000 Schwingungen pro Sekunde,

eine Schwingung dauert also 1ms: 500us für die positive Halbwelle und 500us für die negative.

Die Dreieckschwingung kreieren (kre-ieren) wir mit der Anstiegs- und Abfallzeit der Puls-Funktion:

500us für den Anstieg zur gewünschten Spannung, Dauer ist Null, und wieder 500us für den Abfall.

Wir überlassen die Rechnerei LTspice und definieren die Parameter in einfachen Rechenschritten.

Die Periodendauer ist wie schon gesagt 1ms:

.param t=1/f.test

Die Hälfte, also t/2 ist die Anstiegs- bzw. Abfallzeit. Das deklarieren wir nicht extra als Parameter,

sondern setzen den Ausdruck direkt wieder in geschweiften Klammern bei der Spannungsquelle ein.

--- Ende Intermezzo

Wir holen uns eine Spannungsquelle auf den Schaltplan, Rechtsklick /Advanced, wählen die Puls-Funktion und ergänzen:

Von: {ampl}

Trise: {t/2}

Tfall: {t/2}

Ton: 0

Tperiod: {t}

Nach erfolgter Eingabe diese Spannungsquelle mit dem Eingang der Schaltung verbinden

(Sinusquelle braucht nicht abgeklemmt werden) und die Simulation starten.

Nun sind die Crossover-Verzerrungen noch besser zu erkennen,

im Vergleich dazu anschliessend ein Plot mit Dreieckspannung beim Klasse-AB-Verstärker.

Mit Dreieckspannung, ursprünglicher class AB amp:

Nachfolgend ein Klasse-B-Verstärker aus WirelessWorld, Okt. 1990.

Die Endstufe ist nach dem gleichen Prinzip wie die vorige aufgebaut, mit nur einem Transistor mehr.

Die Leistung ist zwar gering, aber trotz Klasse-B-Einstellung ist der Klirrfaktor mit 0.38% erstaunlich gering!

Die Übernahmeverzerrungen sind in der Sinuskurve kaum auszumachen, aber sie sind da!

Man sucht mitunter an der falschen Stelle! Und unter falschen Voraussetzungen!

Wer nämlich nur die Ausgangsspannung plottet, weiss dann gar nicht genau,

WO im Kurvenverlauf er die Crossover-Verzerrungen suchen soll.

Wenn man sich aber die Kollektorströme ebenfalls anzeigen lässt, findet man sie eher,

denn sie treten ja nur in dem Umschaltmoment auf.

Und wer klug ist, setzt die Eingangsspannung auf 100mV herab, denn wir wissen ja,

dass die Crossover-Verzerrungen bei kleinerer Eingangsspannung zunehmen.

Doch selbst dann kann man sie nur erahnen, auch wenn wir nur 2 Perioden (2ms) selektieren!

Wir gehen noch einen Schritt weiter und wählen einen kleinen Bereich der Ausgangsspannung

in der zeitlichen Umgebung des Umschaltpunktes der Kollektorströme aus.

Wenn wir das relevante Zeitintervall gut anvisiert haben, werden wir fündig!

Zu guter Letzt noch der Dreieckspannungstest. Wir fügen eine Spannungsquelle ein,

programmieren sie wie schon bekannt für die Dreieckspannung und starten die Simulation.

Diesmal lachen uns die Umschaltpunkte in der Ausgangsspannung als helle Pünktchen in der Linie an.

Wir nehmen einen der gut sichtbaren (es gibt auch schlecht oder gar nicht sichtbare)

und selektieren mit der Maus ein kleines Gebiet um ihn herum.

Voilà! Da ist er, der kleine Übeltäter!

Fassen wir kurz zusammen:

- In Klasse-B Verstärkern treten prinzipbedingt Übernahmeverzerrungen auf.

- Je nach Schaltungskonzept sind sie mehr oder weniger gut erkennbar.

- Die Übernahmeverzerrungen treten an den Umschalt-Zeitpunkten auf.

Deswegen bei der TRAN-Simulation nicht nur die Ausgangsspannung, sondern auch die

Kollektorströme plotten, weil wir mit ihrer Hilfe den Umschaltzeitpunkt abschätzen können.

- In schwierigen Fällen kann es vorteilhaft sein, eine Dreieckspannung für die Analyse zu benutzen.

Screenshots, Simulationsdateien und diese Erläuterung als PDF-Datei befinden sich im angefügten Archiv.

Ebenfalls enthalten sind Bibliotheken für die verwendeten Transistoren.

Die müssen bei Bedarf mit einer .include-Anweisung eingebunden werden.

RudiS

Anhänge

Zuletzt bearbeitet: